当AI代码助手成为开发团队的"第三变量",我们还能优雅地编程吗?

凌晨三点的上海张江,某互联网公司后端工程师李航盯着屏幕上GitHub Copilot弹出的第13条错误建议,第三次把咖啡杯重重砸在桌面。这个看似无所不能的AI助手,此刻正用诡异的缩进格式和过时的API调用方式,将他的Spring Cloud微服务架构搅成一团乱麻。

这个场景正在全球数百万程序员的编辑器里高频上演。2024年的开发者峰会数据显示,89.6%的技术团队已部署AI编程工具,但超过六成项目负责人坦言:这些聪明过头的"数字同事",正在制造新的工程化困境。### 一、"规范污染":AI掀起的代码混沌运动

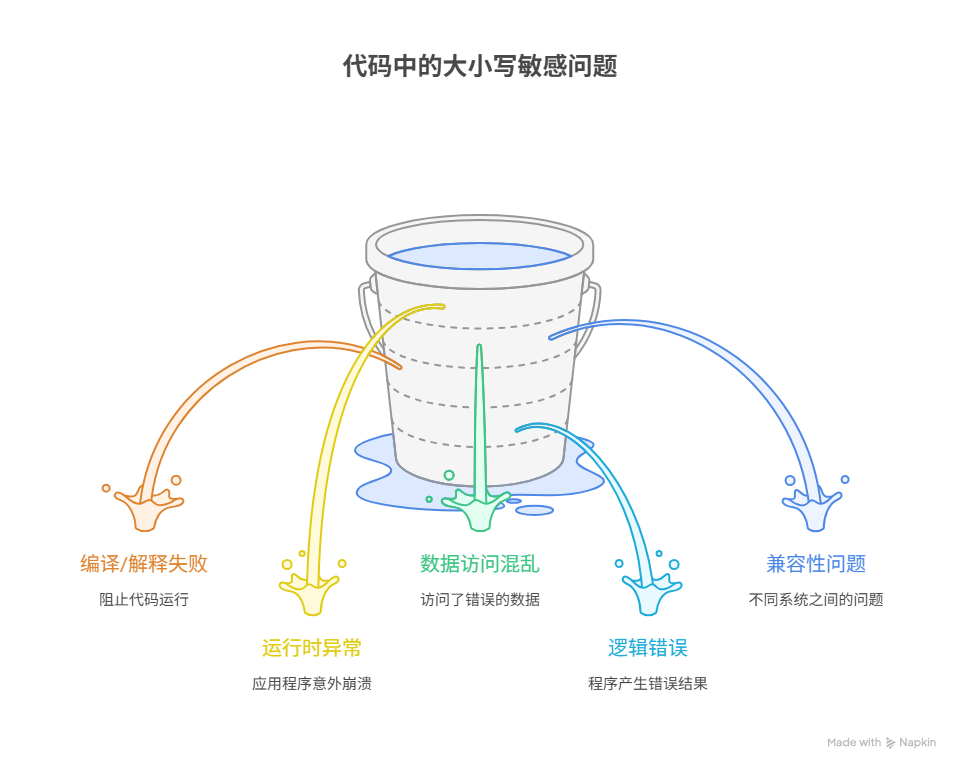

当Copilot在某开源社区提交的PR中被抓包使用了GPLv3协议的代码片段,整个业界才惊觉AI助手对编码规范的解构能力。某头部电商的技术总监向我们展示了一组对比数据:接入代码助手三个月后,团队成员的个性化命名变量激增43%,非常规设计模式使用率上涨27%,而Code Review通过率骤降19个百分点。

“AI助手就像个没读过《代码整洁之道》的实习生。”蚂蚁金服某架构师的比喻精准得令人心痛。在杭州某区块链公司,技术主管甚至发现不同程序员使用的AI工具,竟对同一个DTO实体类生成了三套不同的序列化方案。这种微观层面的风格撕裂,正在侵蚀软件工程最珍贵的集体理性。

二、知识传递链上的"衰减放大器"

硅谷某SaaS公司CTO向我们展示了一张触目惊心的知识图谱:当创始团队全员离职后,接手的工程师需要面对的不仅是20万行遗留代码,还有与这些代码伴生的、经过AI改造的"变异文档"。那些本该清晰的需求轨迹,现在缠绕着机器生成的注释、自动补全的接口文档,以及深度学习催生的"伪设计模式"。

更致命的是,AI工具的介入加速了知识衰减进程。北京某自动驾驶团队在交接时发现,前同事留给他们的不是完整的领域模型文档,而是三个月间与Copilot对话的317条提示词历史。这种"中间层知识"的爆炸式增长,让软件维护成本不降反升。

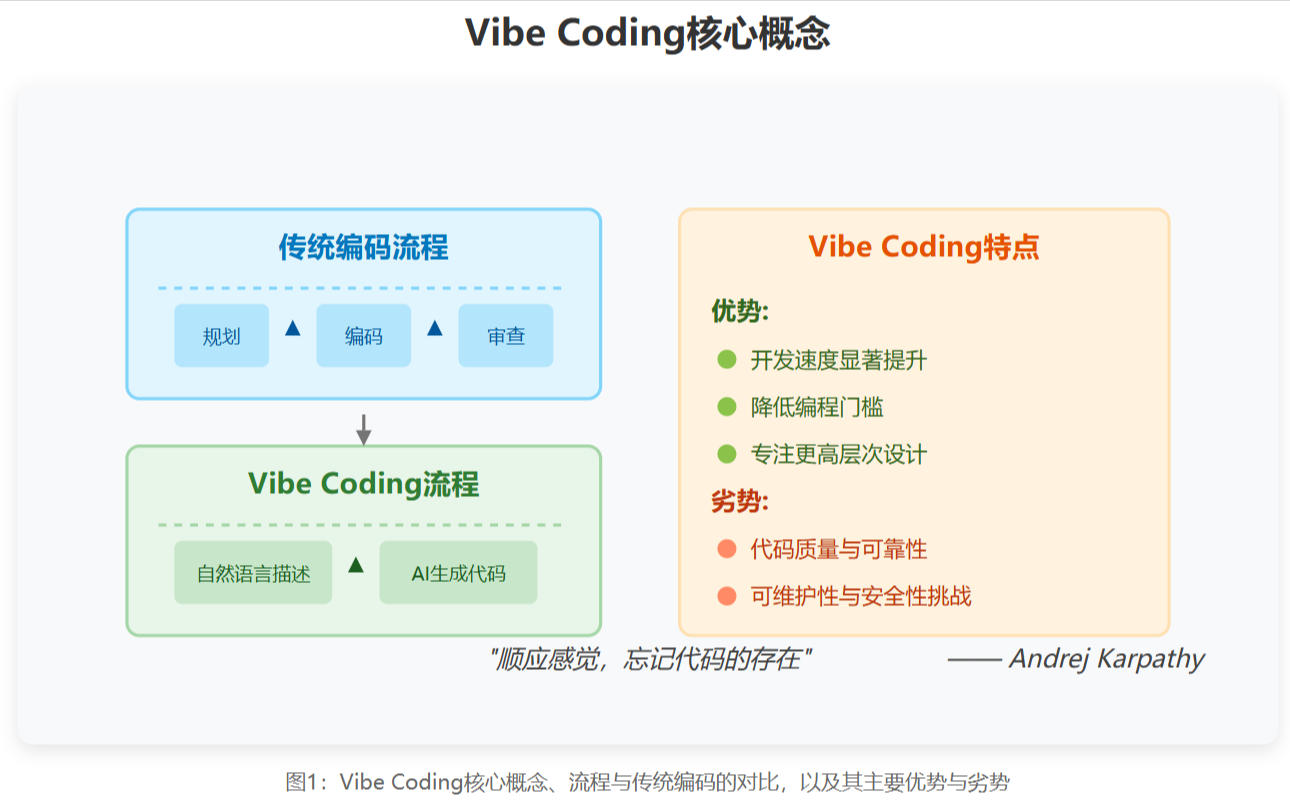

三、"人机博弈"时代的生存法则

深圳某游戏公司的技术复盘会上,负责人王薇提出一个反常识观点:AI时代更需要"老派程序员"。她的团队用半年时间验证了一个残酷事实:只有当Senior工程师在场把关时,AI助手的错误建议检出率才能控制在3%以下;而交给Junior工程师单独使用,这个数字会飙升到28%。

这印证了Google Brain研究员的论断:优秀的提示词工程能力,本质是对软件开发生命周期的通盘理解。杭州某AI编程工具的后台数据显示,高水平开发者调整提示词的频次是初学者的7.2倍,他们更懂得如何用"限制条件语法"框定AI的发挥空间,就像给野马套上精致的缰绳。

四、当"数字实习生"遇上人类守门员

在某跨国科技公司的结对编程实验里,出现了耐人寻味的角色分化:AI助手承担了80%的语法层工作,人类开发者则专注于架构层面的策略选择。这种分工带来的副作用是,年轻程序员对框架原理的理解深度以每月2.3%的速度衰减。

但硬币的另一面同样耀眼。某开源社区统计显示,经过恰当驯化的AI助手,能将重复性代码的产出效率提升240%,这让开发者有更多精力投入到真正的创造性工作中。就像李航最终领悟的:“与其让AI写代码,不如让它帮我们管理技术债务——那些永远列在TODO列表里的重构计划,现在有了全天候在线的执行者。”

凌晨四点的张江,李航关掉了Copilot的自动补全功能。在突然安静的IDE里,他亲手敲下的每个字符都在提醒:当AI成为代码世界不可逆的"第三变量",真正的优雅或许在于,我们始终清楚该在何时亲手按下Ctrl+S。