AI客服“困”住用户,为何人工客服却成抢手人才?

您是否经历过这样的抓狂时刻?

连续点击“转人工”按钮14次未果,与AI客服陷入“复读机式对话”,或在三次元语境中被机器人客服生硬的语气激怒——当我们试图拨通物流热线、电商平台或银行客服时,人工智能制造的新壁垒,正在摧毁人们对高效服务的期待。

工信部连续三季度的投诉数据显示,互联网用户对客服渠道的愤怒持续高居第二位。耐人寻味的是,在AI客服铺天盖地的时代,广州、辽宁、河北等地却将“客户服务管理员”列入紧缺职业目录。这种矛盾背后,暗藏着数智化浪潮中不可回避的深层逻辑。

一、AI客服的“技术围城”:企业降本增效的狂欢与用户体验的困局

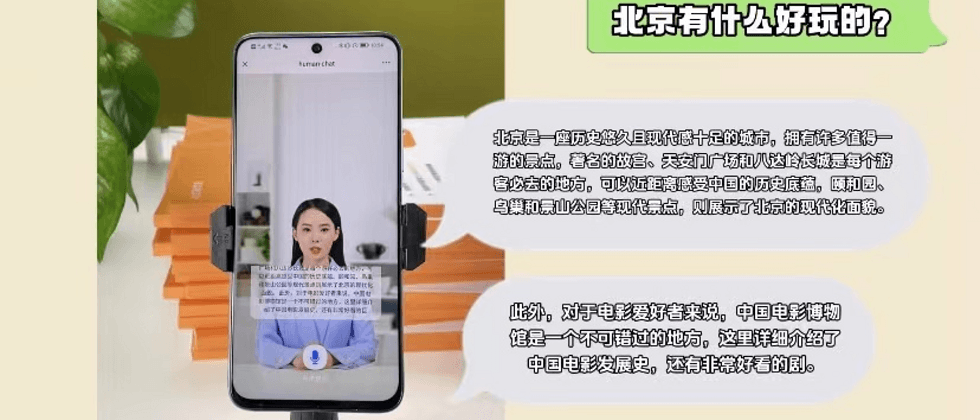

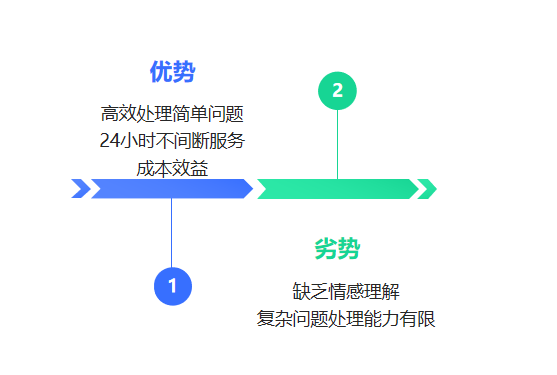

一盏虚拟的绿灯正在照亮企业财报。根据某头部电商业内人士透露,部署一套成熟的AI客服系统后,单日可处理咨询量提升500%,人力成本骤降70%。北京邮电大学人工智能学者梁孔明教授指出,当前AI客服已具备“目标拆分-信息抓取-任务执行”的三段式架构:它能将用户需求拆解为多个子任务,通过爬取数据库、调用API接口甚至连接其他AI模型“集思广益”,最终像流水线工人般精准完成任务单。

在规则游戏的疆域里,AI无疑是赢家。某网购平台只需在模型式反射客服中预置“关键词触发”规则,当“退货”“差评”“投诉”等信号出现时,系统便可秒级调取解决方案,其响应速度远超人类极限。而对于标准化场景——航司客服提醒用户“请勿泄露身份证信息”、培训机构机器人实时推送课程表——这类程式化服务恰是AI的主场。

然而,冰冷的算法难以逾越三重高墙:情绪感知、模糊语境与创造决策。广东某服装电商的噩梦案例极具代表性——当一位顾客因误操作将衬衫机洗缩水后,AI客服仅能从“退货政策”词库检索回答,反复建议用户“提交退货申请”。而真正需要的解决方案(如推荐专业织物复原服务)永远沉没在海量代码之下。

二、人工客服的“幸存者困境”:情绪劳工的脆弱性与不可替代性

在深圳某大型呼叫中心,34岁的客服主管乔磊展示着一份惊人的离职清单:2024年上半年入职的200名新人中,能坚持满3个月者不足23%。“我们需要同时扮演心理医生、谈判专家和产品顾问,但时薪只比本地最低工资高5元。”这里的工位上长期摆着润喉糖和抗抑郁药,每小时平均接听18通电话的强度,让这个群体成为“呼吸都要计费”的极致打工人。

另一组数据却昭示着另一个真相:在贵阳市“农民工职业技能培训计划”中,客服培训班的结业学员被7家企业当场签约,薪资同比上涨15%。“人工客服正从廉价劳动力蜕变为价值创造者。”中国人民大学劳动专家李育辉教授分析道,当AI承包80%的程式化咨询后,剩余20%的复杂场景反而凸显出人类独有的三项竞争力:情感共鸣能力、模糊问题重组能力与危机干预能力。

青岛网约车客服容凯的经历印证了这一转变。深夜接到司机与醉汉乘客肢体冲突的紧急电话时,AI只会按规则建议“报警处理”,而人工客服需要在5分钟内完成情绪安抚、冲突调解方案设计,并同步协调安全专员介入。这种动态决策链的背后,是人类神经元网络独有的跨领域关联能力——而这恰是机器学习模型最昂贵的训练成本。

三、人机共舞的明日图景:不是替代,而是进化

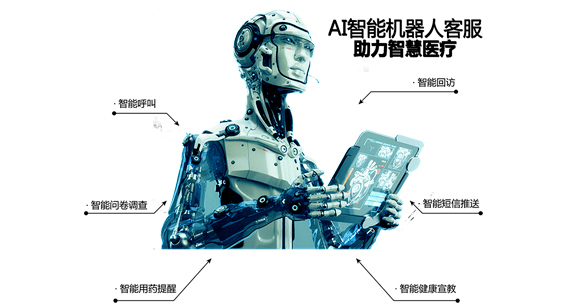

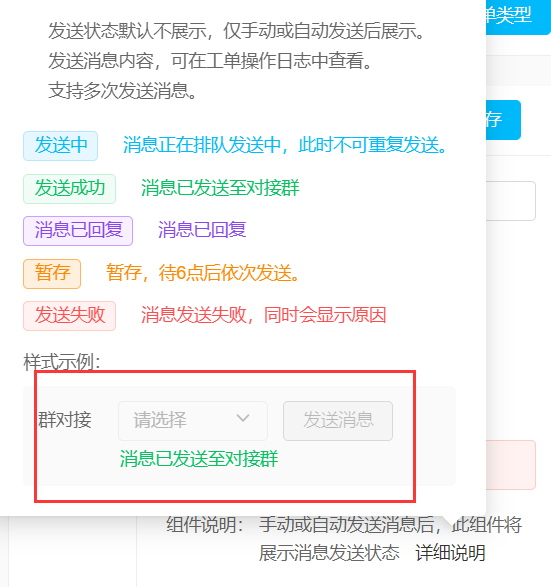

面对“转人工难”的集体焦虑,技术演进已在开辟第三条道路。北京市某三甲医院的智慧服务系统提供了一种范本:当AI预判咨询内容超出知识库范畴时,会自动触发“智能辅助”模式——在人工接听的同时,屏幕侧边栏实时弹出相似病例处理记录、相关药品禁忌提示、医保政策变更要点。这套系统使单人日均处理病例咨询量从38例提升至65例,而患者满意度反升12个百分点。

更引人注目的是生成式AI带来的变革。通过Amazon Bedrock接入的大语言模型,某银行信用卡中心构建了动态学习的客服系统:机器人不仅能识别用户说“还款日忘了”时的焦虑情绪,还可结合账户历史数据,主动提供“本月最低还款额287.6元,建议周二前办理”的定制化方案。但技术团队始终坚守红线:涉及账户安全、法律纠纷等关键决策必须无缝切换人工坐席。

四、写在最后:客服革命的终点不是机器,而是更好的服务

当河北某县职业学校的课堂上,00后学员们正在学习“如何用共情话术降低客户攻击性”,当某AI训练师为模型标注第8700条“ sarcasm(讽刺语气)”语料时,这场人机协同的革命早已突破传统服务场景的边界。

或许未来的客服形态将变得无形——就像某智能家居品牌正在测试的“预见式服务”:通过分析用户产品使用数据流,AI在电饭煲故障前48小时主动推送保养提示,在空调滤芯达到更换临界点时自动预约工程师上门。而那些需要人类介入的时刻,永远会有一个温和的声音在电话那端说:“您好,我是工号2077,现在由我为您服务。”

技术的终极命题从来都不是取代人类,而是让我们更专注成为「人」。这或许解释了,为何在算法统治的世界里,人工客服反而成了被争抢的稀缺资源——因为服务的本质,始终是关于人的故事。

当AI客服学会了"读心术",人工客服会消失吗?

深夜十一点半,林芳对着手机屏幕重重叹了口气。三天前网购的降压药至今未发货,订单页面上"申请退款"的按钮永远指向智能助手的迷宫。此刻耳麦里循环播放的甜美机械音,如同一个精心设计的数字牢笼:"请说出您的需求,我们将为您提供最优质的服务…"

这种令人焦灼的场景正在演变为当代生活的集体困境。工信部最新数据显示,今年第三季度互联网用户投诉中,仅"客服渠道不畅"就占据了27%的份额。但颇具戏剧性的是,在AI客服遍地开花的2024年,"客户服务管理员"却接连出现在深圳、杭州、成都等12座城市的紧缺人才目录中,广州某电商平台甚至开出月薪2万仍难填补岗位缺口。

智能客服的进化论:从机械应答到"理性事务官"

走进深圳湾科技园区的某AI实验室,一台形似太空舱的黑色服务器正在吞吐着每秒50TB的数据。这里寄存着十万个AI客服的训练模型,它们的学习素材是近三年积累的3.2亿条客户对话记录。"传统智能客服像复读机,现在我们要培育会自主决策的‘数字管家’。"工程师指着屏幕上的神经网络图谱解释。

这种被称为"效用优先型"的最新AI客服,正在突破既定程序的桎梏。当用户咨询"航班改签"时,它能瞬间调用气象数据、航空管制信息及乘客信用记录,生成最佳解决方案。某航空公司实测显示,这类客服处理投诉的效率较人工提升240%,满意度却提升了18%。

人性化的代价:当机器学会共情时

在苏州某电商平台客服中心,36岁的王霞正注视着面前的"情绪仪表盘"。系统将用户的语音转化为波纹状的情感曲线,颜色越红代表愤怒值越高。"以前面对暴躁客户需要深呼吸三次,现在AI能预判情绪临界点,自动转换服务策略。"她展示了一条跌宕起伏的通话记录:用户因收货延迟质问时,AI客服通过识别关键词"心脏病药",立即启动紧急配送预案,并将对话转接给医药顾问。

这种被命名为"渐进式交互体验"的技术,正改写客服行业的底层逻辑。北京邮电大学最新研究发现,配备情感计算模块的AI客服,在处理复杂纠纷时可将用户血压升高幅度降低56%。但也暴露出新的悖论:当机器人比人类更擅长安抚情绪时,我们是否正在驯化一种扭曲的共情?

夜幕下的数字迷宫:客服行业的冰与火之歌

凌晨两点的成都软件园,27层高的客服大厦依旧灯火通明。工位隔间里,李默正在处理第143个客户咨询。他的电脑连接着AI辅助系统,屏幕上跳动的不仅有问题解决方案,还有实时更新的压力指数。"系统能预判哪些对话会引发心理创伤,但当它亮起红灯时,我常常已经没有退路。"这句自语,道破了智能时代客服人的生存困境。

看似矛盾的现状背后,是技术与人性的深度博弈。某物流公司的人力资源总监透露,虽然AI客服承担了75%的常规咨询,但剩下的25%复杂问题需要更昂贵的人工投入。更耐人寻味的是,使用情感计算技术的客服中心,员工离职率反而比传统模式高出12%——并非工作强度降低,而是长期处于高度情感劳动状态。

破局时刻:人机共生的新生态

上海外滩某写字楼里,Dify平台的工程师张涛展示了他们最新的解决方案:在客服对话中嵌套"情绪缓冲区"。当用户连续三次无法与AI达成有效沟通,系统会自动触发"同理心增强模式",不是简单转接人工,而是启动场景重建算法。"这就像是给对话装上减震器,AI在学习和模仿人类解决问题的耐心。"

这种"人机接力"模式正在创造新的价值平衡点。某银行试点项目显示,AI处理基础业务时长达8分钟的用户,转接人工后的沟通效率反而提升40%。秘密在于系统会预先完成身份验证、诉求归类等"隐形服务",让人工客服专注需要创造力的环节。

站在智慧城市指挥中心的数据大屏前,那些闪烁的连线勾勒出的不仅是技术迭代的轨迹,更是人机关系的微妙重构。当午夜钟声响起,新一代客服系统正在完成它的第1000万次学习:不是替代人类,而是理解服务的真谛——在理性和感性交织的地带,永远需要保留人性温度的窗口。就像最好的钢琴师懂得适时停顿时值,最高明的服务或许在于知道何时该让人性的光芒照亮数字的迷雾。