跨境电商「数字铁幕」攻防战:谁在操盘万亿货流的隐秘算法?

全球每8秒就有一批中国制造的蓝牙耳机经跨境电商发往洛杉矶,但在波兰海关积压的400箱假发至今未能清关。这样的魔幻场景每天都在跨境贸易中上演——当商品的物理位移遭遇地理区隔,需要更精密的数字神经元来完成全球协同。

一台ERP机器里的世界大战

深圳坂田某跨境电商运营中心,三十块液晶屏幕上跳动着来自187个国家的实时交易数据。这家日处理十万级订单的企业曾因汇率波动单月损失百万利润,直到他们重构了自己的ERP决策树。系统在欧元汇率跌破7.6的瞬间自动切换成英镑结算,同时冻结德国仓库补货指令,整个过程未超过700毫秒。

这不是科幻电影的桥段,而是现代跨境ERP的常规操作。真正的战场藏在多语种订单自动路由算法里,在动态关贸协定解析引擎中,在根据物流拥堵指数自适应的库存分配模型间。亚马逊全球开店业务副总裁透露,他们的ERP系统每天要处理超过200种货币兑付关系,并能预判越南海关可能突然要求的新型原产地证明格式。

算法军火库的六件超级武器

- 语义沙盒:某头部ERP系统将韩国消费者的"看起来有点微妙"评价自动识别为退货预警,这个基于东亚语言特性的NLP模型,让退货率下降了37%。

- 关税迷雾穿透器:面对随时可能变化的RCEP协定细则,智能合约自动生成符合印尼海关要求的商业发票,避开孟加拉突然提高的纺织品特别税。

- 物流黑洞探测器:整合全球港口罢工数据、飓风路径预测和卡车司机罢工风险指数,提前72小时将货物分流至鹿特丹港。

- 资金暗流导航仪:在土耳其里拉暴跌前夜,系统将货款自动兑换成离岸人民币并通过香港离岸账户完成结算。

- 文化禁忌防火墙:中东版ERP自动过滤宗教敏感图案,北美模块启用LGBTQ+友好商品标签算法。

- 危机逃生舱:当某国突然宣布进口限令时,反向物流算法能在48小时内完成全球库存重分配。

数字巴别塔的建造法则

上海某专攻拉美市场的跨境电商,其ERP系统需要同时兼容墨西哥的IEPS税制、巴西的ICMS流转税和阿根廷的进口预申报制度。他们选择将整个税务模块部署在量子计算架构上,使实时计税响应速度压缩至80毫秒。而杭州某服装跨境企业的做法更极致——他们的ERP镜像了美国各州消费税变更日志,能自动生成符合阿肯色州最新法规的价签二维码。

但这仅仅是基础层。真正的高手正在训练AI学习印度海关官员的文书偏好:泰米尔纳德邦海关对形式发票的格式要求比中央法规多出17处细节,这些藏在数万份通关文档中的隐性知识,正在被机器逐渐破译。

下一个战场:空间计算的降维打击

当行业还在为二维世界的关贸数据焦头烂额,纽约某实验室的工程师已开始测试具备空间计算能力的第四代ERP。这套系统可以将欧洲客户的增强现实试妆数据,实时映射到东莞柔性生产线的3D建模中,同步调整马来西亚分拣中心的机器人抓取路径。亚马逊的秘密武器则是能预测埃隆·马斯克星链网络延时的物流调度算法——毕竟在北极圈内爆单的冬季防寒服,需要卫星互联网与狗拉雪橇的无缝协作。

这场没有硝烟的战争里,每个包裹的全球漂流轨迹都是精心计算的宇宙航行。当某天你收到的智利车厘子保持着恰到好处的17.6℃核心温度,请不要惊讶——这可能是某个ERP系统在穿越12个时区、克服7种税收制度和3种物流标准后,为你保留的科技浪漫。

AI革命:当软件开发进入“自动驾驶”时代

在慕尼黑某科技公司的办公室里,项目经理安娜正盯着屏幕上密密麻麻的甘特图。两个月前,她的团队接下一个紧急的物流管理系统开发项目,此刻却卡在需求变更的泥潭中。而当她尝试用AI工具分析用户反馈数据时,系统自动生成的流程图竟完美契合了客户最新提出的海关清关模块——这个曾经需要20人日的工作量,如今只需要点击三次鼠标。

这不是科幻场景。GitHub Copilot引发的代码补全革命三年后,人工智能正以更隐秘而深刻的方式改写软件开发的底层逻辑。麦肯锡最新研究显示,使用生成式AI的开发者完成任务速度平均提升45%,而Gartner预测:到2027年,全球半数软件工程师将常态化使用AI编程工具。这场静悄悄的技术革命,正在重塑人类与机器协作的边界。

被解放的“程序猿”

深夜的硅谷公寓里,全栈工程师马克习惯性按下IDE中的AI助手按钮。他惊讶地发现,这个凌晨两点还在工作的“数字同事”不仅能自动修复他刚写错的递归函数,甚至贴心地用注释提醒:“此处可调用上周开发的缓存模块”——这正是三天前另一位同事更新的代码库内容。

软件开发领域流传着一个“三分钟魔咒”:开发者平均每写三分钟代码,就要被迫中断去查找资料或修复错误。AI技术的介入,正在打破这个困扰行业二十年的魔咒。GitHub调查显示,使用Copilot的开发者中,88%感受到明显的流程加速,74%得以将精力集中在创造性工作上。

这种改变源于AI对开发流程的三重赋能:导航级的知识指导、显微镜级的实时纠错,以及最令从业者兴奋的“生成式创造”。当开发者输入“构建OAuth 2.0认证模块”时,现代AI不仅能补全代码片段,还能同步生成测试用例和安全评估报告。这种全方位的智能辅助,使得某知名电商平台的后台系统升级周期从三个月压缩至六周。

穿透生命周期的智能之光

当上海某银行的数字化转型会议上,CTO张涛首次看到AI生成的系统架构图时,他意识到传统的软件开发生命周期(SDLC)模型正在崩塌。这张由AI绘制的架构图,不仅准确预测了未来三个季度的用户增长曲线,还标红了可能存在的数据库瓶颈区域——这些都是基于对历史工单、用户行为和运维日志的深度学习。

人工智能对SDLC的改造远比代码生成深刻得多:

- 需求分析阶段:AI可以解析十万条用户反馈,自动生成功能优先级矩阵

- 测试环节:某跨国企业利用AI生成针对性测试用例,将回归测试覆盖率提升至98%

- 系统维护:运维AI通过分析日志模式,能提前35分钟预测服务器宕机风险

更革命性的变化发生在团队协作层面。在柏林某汽车软件团队,产品经理用自然语言描述功能需求后,AI即刻生成用户故事地图、数据模型草案和API文档框架。这种从创意到原型的直连通道,使得跨部门沟通效率提升了200%。

人机协同的边界探索

东京某AI实验室的墙上,挂着幅耐人寻味的海报:人类开发者与AI助手的剪影并肩而立,下方写着“我们的竞争对手不是AI,而是不用AI的同行”。这种认知正在全球技术圈蔓延。GitHub统计显示,使用AI工具的开发者代码提交频率提高35%,而代码审查通过率反而上升了12个百分点。

但真正的变革发生在更深层面:

- 知识平权:初级开发者通过AI辅助,可以快速达到资深工程师的代码规范水平

- 质量革命:某金融系统引入AI代码审查后,生产环境故障率下降了67%

- 创新加速:AI生成的交互原型,帮助设计团队每周可尝试3种以上创新方案

这种进化正在重塑软件行业的经济模型。当某北美云服务商将AI融入DevOps全流程后,其客户的产品上市时间中位数从9周缩短至4周,而后期维护成本降低了40%。

站在智能化转型的十字路口

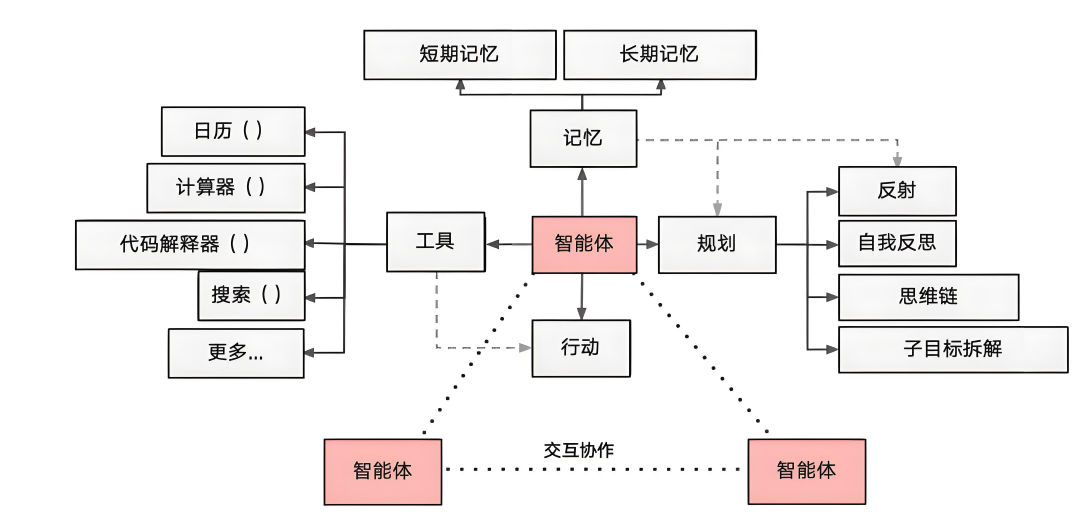

当行业还在争论AI生成的代码著作权归属时,领跑者们已在探索更前沿的领域:用AI预测技术债务分布、自动生成架构演进路线图,甚至训练能理解业务策略的“数字产品经理”。Gartner的预警正在变为现实——那些只把AI局限在编码环节的企业,正在错失全生命周期智能化的巨大红利。

这场变革中最具哲学意味的启示或许是:当AI接管了软件开发中“是什么”的执行层,人类工程师得以将精力聚焦在“为什么”的战略层。就像汽车自动驾驶解放了驾驶者的双手,AI辅助开发正在释放人类创造力的上限。

在深圳某创客空间,年轻开发者小林看着AI生成的物联网系统架构,突然萌发了一个更大胆的创意。此刻,他键盘敲击声与AI建议的提示音交织成的二重奏,恰似这个时代最动人的技术协奏曲。